楊遠薰

無論在沙塵如霧的微光中,或在灰暗高樓的陰影下,日裔美籍畫家日比久子 (Hisako Hibi) 始終靜靜地攤開畫布,一筆一色地畫出生命的紋路。

她走過不少嶇崎的人生路,卻始終一本初衷地追求藝術與理想。如今,她的畫在華府的史密桑尼美國藝術博物館 (Smithsonian American Art Museum) 展出,作品為美國與日本的國家博物館所蒐藏。

經由博物館的展出,人們見識到她的畫不僅見證了日裔美人在二次大戰中所遭受的極不人道的待遇,亦道出了亞裔女性在逆境中不屈不撓的堅韌精神。她的故事,實足以為亞裔女性的楷模。

日比久子原名清水久子,1907年出生在日本的福井縣,1920年隨父母移居美國,幾經遷徙後,定居在加州的舊金山。

五年後,她的父母與弟妹搬回日本,但她單獨留在美國。1926年,她自高中學畢業,進加州藝術學院 (現在的San Francisco Art Institute) 就讀。

大學期間,她勤學西洋油畫與水彩畫,尤其喜愛戶外寫生。1930年,她與長她二十歲的日裔畫家日比松三郎 (George Matsu Saburo Hibi) 結婚,改名為日比久子。兩人於1933年搬到舊金山附近的海威鎮 (Hayward),育有一兒一女。

其時的美國實施排亞政策,亞裔居民不易獲取公民權,然而在美國的西岸與與東岸仍有一些日本人社區。當時的海威鎮就住了一些從事農耕的日本人,日比松三郎在那裏開設一家補習學校,教授英、日語和繪畫。Hisako在學校教畫,亦從事創作,同時照顧家庭,日子過得充實又恬靜。

然而好景不常。1941年12月,日本海軍突襲珍珠港,正式對美國宣戰。1942年四月,美國羅斯福總統簽署第 9066號行政命令,開始拘遣在美國境內的日本人。

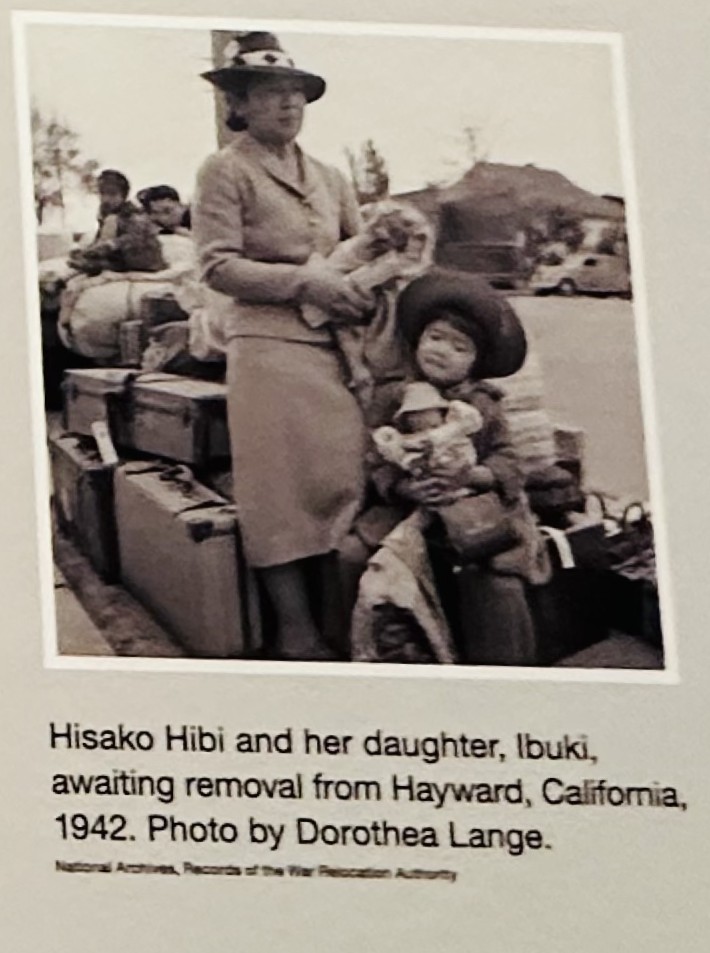

1942年五月,包括日比松三郎一家四口在內,大約12,000名日本人被送至舊金山南方的Tanforan拘留營。日比夫婦在倉促離開海威鎮之前,將兩人所畫的七十多幅畫交給一位朋友代管,不料這些畫後來竟下落不明。

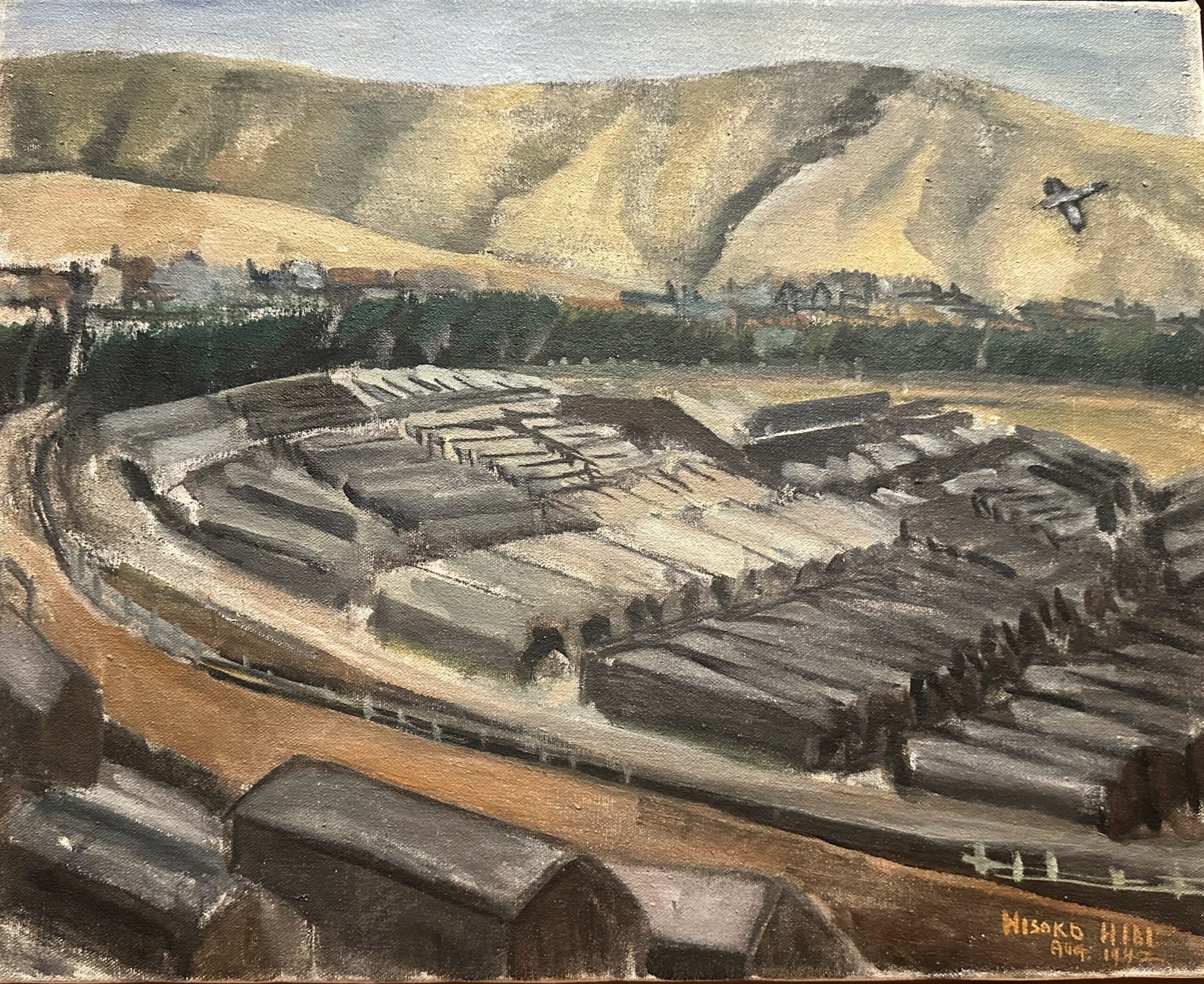

Tanforan拘留營原是一座跑馬場,營房由馬廄改成,設備非常簡陋。如此眾多的日人被拘禁在此,個個人心惶惶。這時,日比松三郎便聯合畫家小圃千浦 (Chiura Obata) 等人在營內成立一所美術學校,結果吸引了900人參加。

「繪畫是最好的心靈寄託。」Hisako說。她在被拘禁的第三星期就開始作畫,藉以抒發情感。因為心情鬱悶,畫面呈現出來的都是灰色的色彩。

他們在Tanforan拘留營停留四個月後,就集體被送至猶他(Utah) 州的Topaz集中營。

該地是一個黃沙遍野、時有沙塵風暴的沙漠地區。營區四周有鐵絲網環繞,並有警衛二十四小時地看守。

在Topaz集中營安頓之後,日比松三郎和小圃千浦等再度在營內開設美術學校。爾後三年,學生多達千人,指導老師包括Hisako Hibi在內亦有十六人。

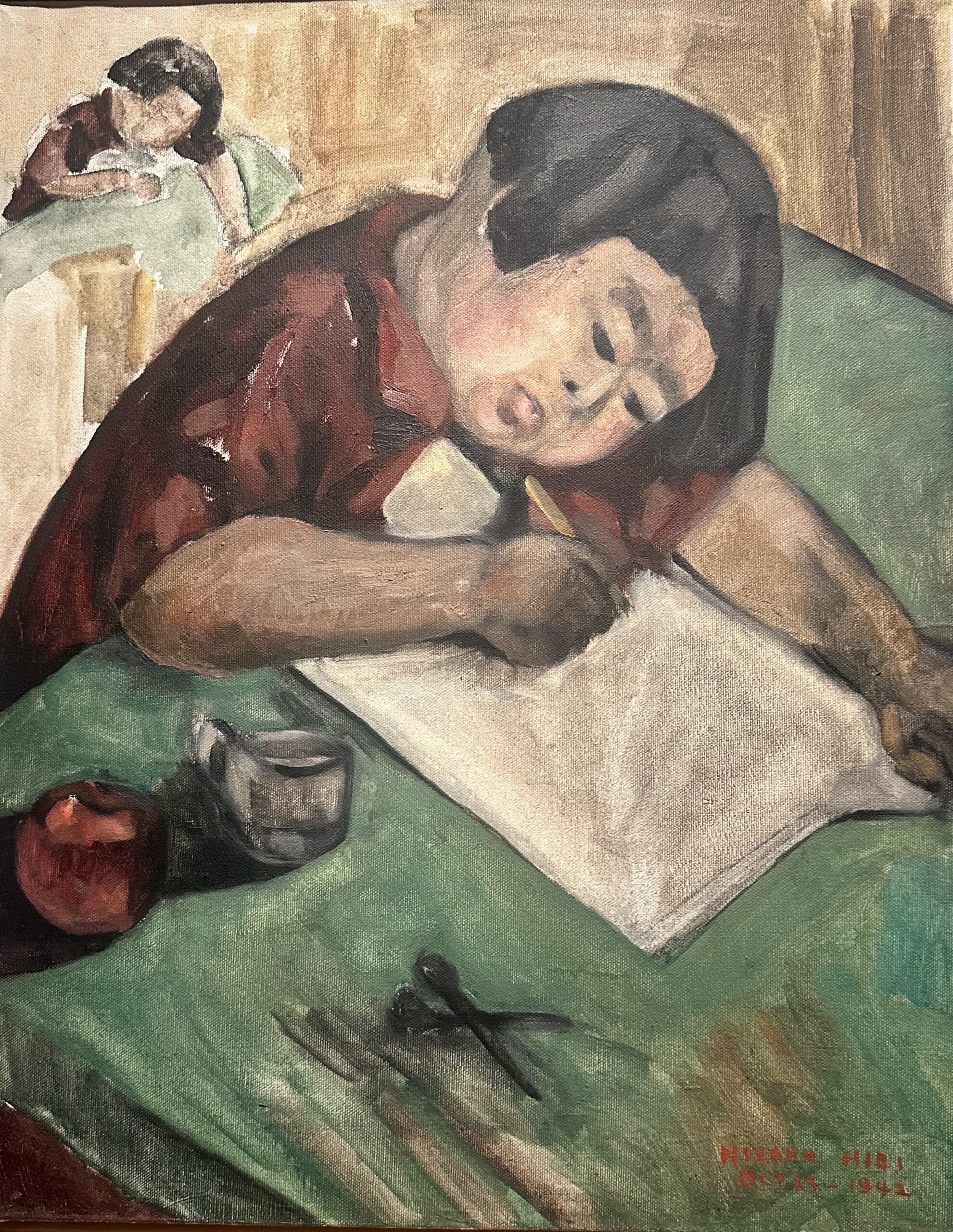

1942年十月,Hisako畫下五歲的女兒伏案寫字的畫作,題名為《Study》,顯出日本人的無論在任何情境下,都不忘督促兒女用功讀書的情景。

沙漠的荒蕪造成物質的極為匱乏。不過這些辛勤的日本人自鄰近山區引進一些蔬果花卉的幼苗,在營區用心培植,竟也獲得令人欣慰的成果。

Hisako 在日誌寫道,向日葵抗乾耐熱,生存力極強,所以成了營區最美麗的景觀與畫布上最受人矚目的亮點。

沙漠地區氣候極端,夏季乾燥酷熱,冬季冰雪覆蓋。一入冬後,冷冽的北風呼嚎,到了夜晚,成群的野狼出沒。1942年,日比松三郎畫下《野狼》,栩栩如生地描繪出當時的情境。如今,這幅畫為華府的Smithsonian American Art Museum所蒐藏。

1945年,Hisako畫下《With Mother》一圖,描繪在天寒地凍的營區裡,一個稚齡的小女孩亦步亦趨地跟著媽媽,在雪地中蹣跚前進的情景,令人十分不捨。

在集中營過著被囚禁的生活,日復一日,與外界完全隔離。Hisako內心非常苦悶,極度嚮往自由,因此1944年畫了一幅《浮雲》,並在畫旁題文:「自由,自由,我願像天邊浮雲般地自由!」表達其內心的渴望。

1945年8月15日,日本天皇宣告投降,這些在美國被囚的日本人總算得以重獲自由。1945年九月,日比松三郎一家四口被釋放,隨即前往紐約。

初抵紐約,Hisako見到新鮮的蔬菜水果,十分興奮。她買了些許回家,稍加擺置,就畫了一幅靜物寫生。

這幅畫的構圖嚴謹,是相當經典的學院派作品。然而這卻是 Hisako的最後一幅寫實作品。因為她不久在紐約接觸到現代繪畫,便亟欲朝新的藝術領域探索。

二次大戰後,歐洲一些前衛派畫家因為在舊大陸謀生不易,紛紛到新大陸覓尋機會。 他們抵達美國紐約後,與當地一些年輕的畫家結合,形成「紐約畫派」。

其中,杜庫寧 (Willem de Kooning) 、高爾基 (Arshile Gorky)、帕洛克 (Jackson Pollock) 、羅斯科 (Mark Rothko) …等人後來都成為抽象表現主義 (Abstract Expression) 的代表性畫家,在畫壇引領風騷,同時使紐約成為全球現代藝術的中心。

戰後抵達紐約的Hisako躬逢盛會,內心起了很大的震撼。她急欲追隨時代的腳步,但本身遭遇許多現實的困難,內心充滿無助。

1946年,Hisako 改變畫風,以抽象的手法畫出她內心的世界。在《恐怖的紐約》一圖裡,高聳的摩天大樓、怪異的路人、奇特的街景…,皆是消沉鬱悶的鉛灰色。她的一對兒女則躲在左上角的窗邊,向外窺探,顯示他們一家驟然置身在這複雜的城市,感到無比的恐懼與孤單。

命運之神繼續向她提出挑戰。她的丈夫自到紐約後即身體不適,健康每況愈下,全家因此經常籠罩一層慘澹的陰影。

1947年,日比松三郎不幸因癌病逝紐約。四十歲即守寡的Hisako為了撫養兩個正在成長的孩子,毅然到成衣工廠當縫紉女工。

她每天早出晚歸地工作,日日穿梭在針線之間,然而熱愛藝術的細胞始終在她的體內作活。1948年,聯合國在紐約正式成立,主旨在消弭戰爭,讓熱愛和平的Hisako 頓感希望,因此畫下題為《和平》的畫作。

在這幅畫裡,Hisako首度使用明朗的黃色,象徵全球光明的未來。正中央的一尊天使雙手合十,虔誠地祈求世界和平,

美國在1952年通過McCarran-Walter 法案,取消對亞裔的一些不合理的限制。Hisako Hibi因此在1953年申歸化為美國公民。

與此同時,熱切渴望追求新知的她開始到紐約現代美術館 (Museum of Modern Art) 上課,追隨名師Victor D’Amico作畫。此後,她的畫益趨抽象,色彩益趨鮮麗。

1954年,她在兩個孩子上大學之後,搬回睽違十二年的舊金山。在加州,她繼續在成衣工廠工作,同時作畫不輟。

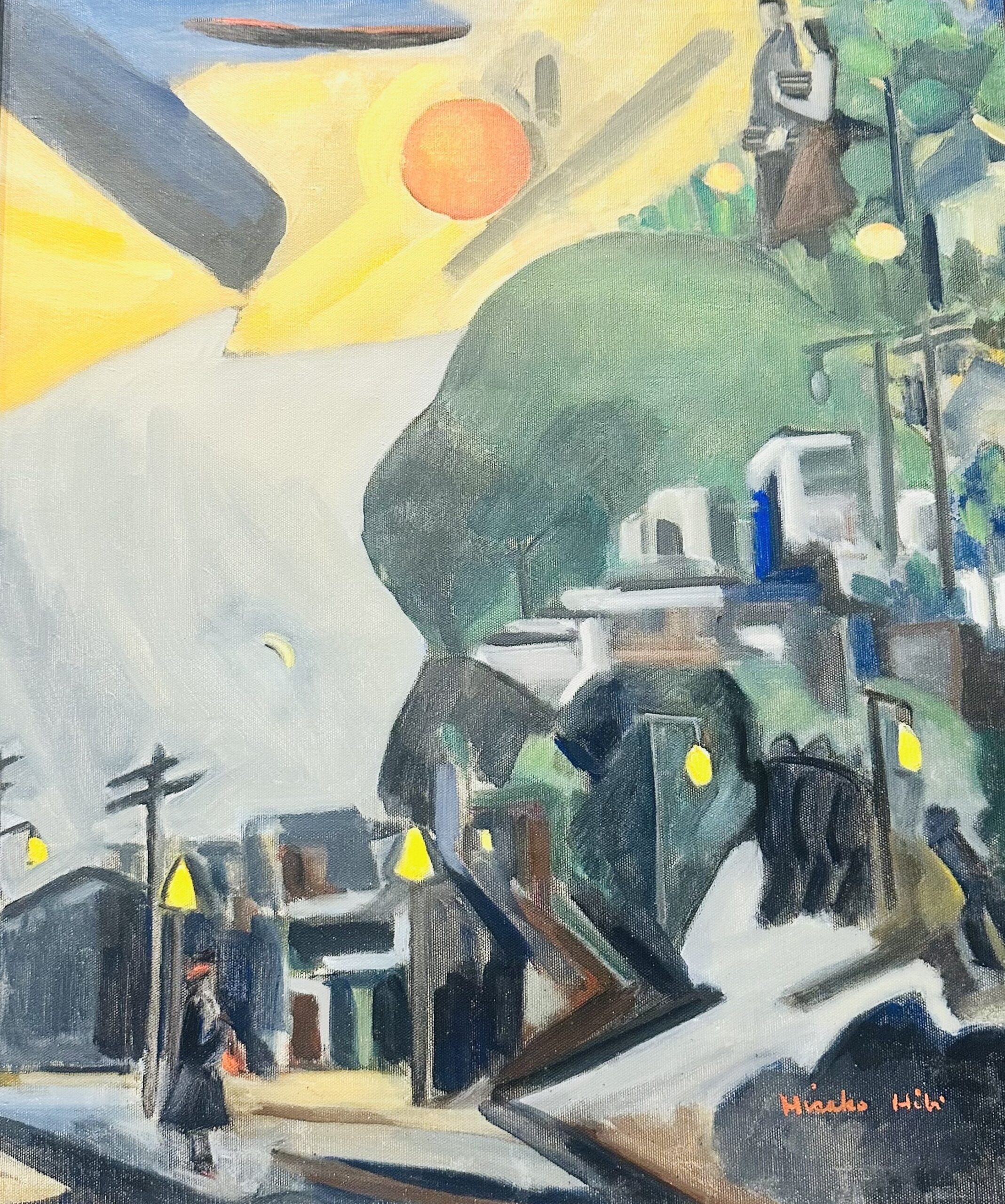

1955年,她畫了一幅題名為《等巴士去上班》的畫。畫中的她在街燈猶亮的清晨,孤獨地站在街頭,等候要去上班的巴士。右半邊的墨綠色代表舊金山陡峭的山景,而山巔上立著兩個男女青年,就是她的一對正在唸大學的子女。他們捧著書本,面著璀燦如朝陽的未來。

1963年,Hisako告別成衣廠的工作,轉到一位朋友家,擔任住宿管家 (Living Housekeeper)

這時的她因有較多自由的時間,便把握機會,到加州大學舊金山校區的美術學院進修。

1964年,她以紐約時代廣場的街燈作為象徵,畫下她心中的花園。繽紛的畫面看似有些凌亂,筆觸卻相當成熟,相當具有現代藝術的風格。

1967年,她畫下有些類似波納爾 (Pierre Bonnard) 風格的《秋天》(最上圖),但更具抽象的表現。畫面不僅呈現氤氳的金黃,還有一種夢幻迷離的美麗,使她的藝術造詣更上層樓。

1970年,當法國畫家哈同 (Hans Hartung) 以書法表現派 (Calligraphy Expression) 的畫風在歐洲引起矚目之際,Hisako 則將她喜愛的日本女詩人九条武子的詩寫在畫布裡,同時營造一個金黃燦爛的世界,讓觀眾有種東西文化交融且詩中有畫、畫中有詩的感覺。

那年,她在灣區舉辦第一次個展,並且擔任日美畫家協會的會長。

1972年,六十五歲的Hisako決定不再為五斗米折腰。她辭去在友人家的管家工作,改當一名逍遙豁達的藝術家。

她先到紐約,在女兒家小住一陣子,然後回日本,探視久違的父母與兒子。回到美國後,她搬進在舊金山的日本人社區公寓,開始過取全職的藝術家生活。

1983年,她畫下《永恆的季節 (Eternal Seasons) 》,畫風又有了變化。在這幅畫裡,沒有任何線條,光從畫面的中央向四周擴散,形成圓形的迴旋。而在柔和美麗的畫面裡,冷系的色彩在左下方,暖色的色彩在右上角,象徵著季節不斷更迭,宇宙生生不息,著實耐人尋味。

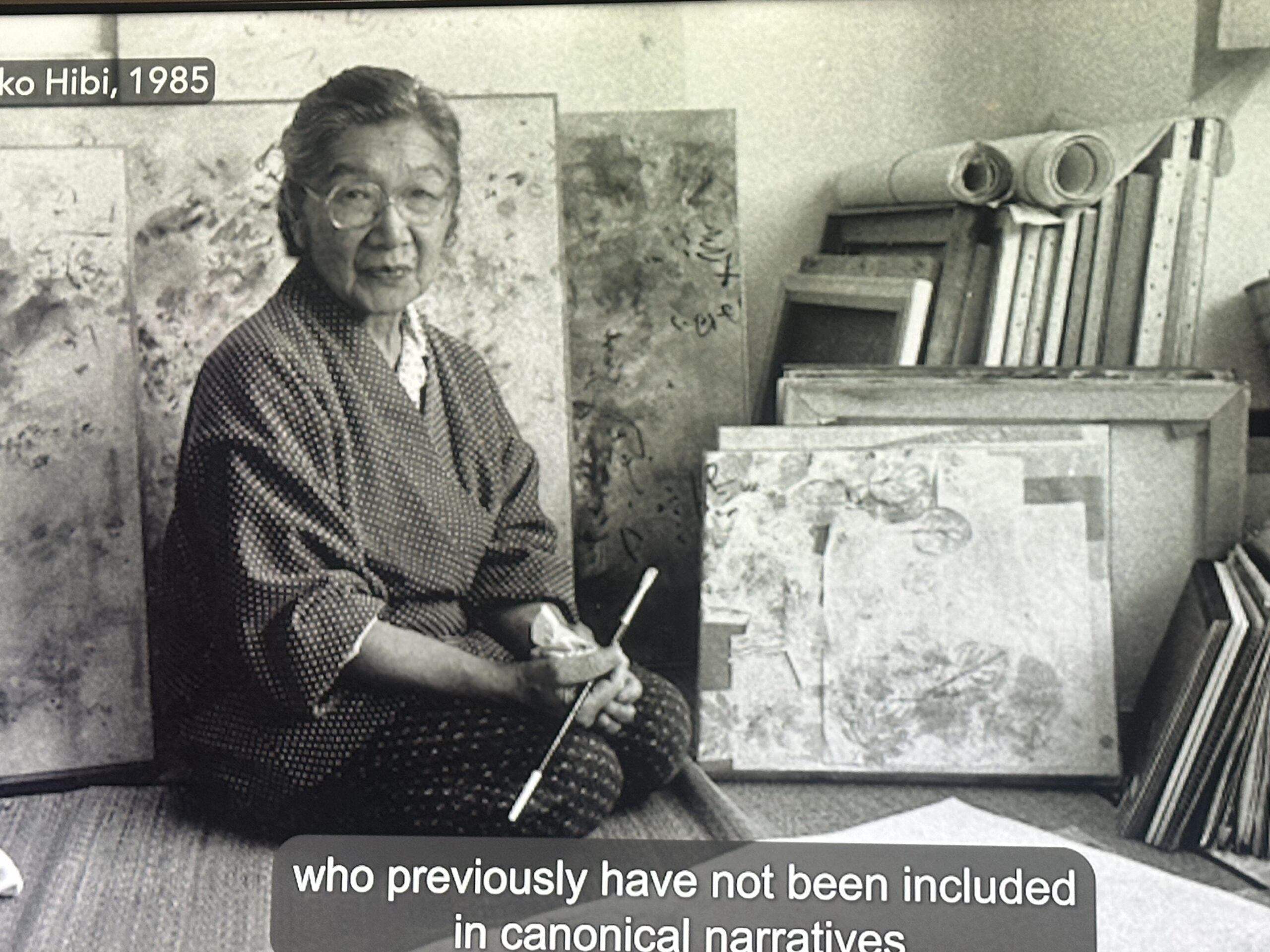

1985年,Hisako Hibi的體力已不如從前,但仍畫下《建築》一圖。她解釋說,從她的床上望出去,天空無垠,有時呈現粉彩般的靛藍,但更多的時候是灰濛濛地一片,似霧又似雨。

那年,她獲得舊金山藝術協會頒發的「藝術成就獎」,並且在灣區舉辦她的個人回顧展。

Hisako Hibi 於1991年病逝舊金山,享壽84歲。身為在美國的第一代日本移民 (issie),她深具亞裔女性的傳統美德。年輕時,她默默扶助丈夫、照顧家庭。喪偶後,她毅然扛起一家生計,撫養一對子女長大,無怨無悔。

然而不管在任何情境,她都不曾放下畫筆。她的每一幅畫,都代表著她在曲折人生中所走過的足跡。她的色彩不喧嘩,卻深沉如歲月的河流,讓人在瀏覽她的作品時,不僅感受到藝術的美麗與深沉,更感受到她追求理想的執著與勇氣。

日比久子 (Hisako Hibi ),一個在逆境人生中始終不失去自尊、自信與自己理想的溫柔女性,實足以成為所有亞裔女性的楷模。

日比久子:堅韌的藝術人生

從福井到美國,從拘留營到畫壇——亞裔女性的奮鬥與創作

生平與早期經歷

日比久子(Hisako Hibi),原名清水久子,1907年出生於日本福井縣。1920年移居美國,最終定居加州舊金山。她自高中畢業後進入加州藝術學院(San Francisco Art Institute),專研油畫與水彩,熱愛戶外寫生。1930年與日比松三郎(George Matsu Saburo Hibi)結婚,育有一兒一女,兩人於1933年搬至海威鎮(Hayward),成為當地日本人社區的一員。

家庭、教學與社區

在海威鎮,日比松三郎開設補習學校,教授英日語與繪畫,Hisako亦任教並持續創作,同時照顧家庭。當時美國移民政策排外,亞裔難以取得公民權,但日本社區仍在西岸扎根。

二次大戰期間的拘留與創作

1941年珍珠港事件後,美國政府開始拘禁境內日本人。1942年,日比一家被送往Tanforan拘留營,後轉至猶他州Topaz集中營。在簡陋的環境中,日比松三郎聯合小圃千浦等人,於營內創立美術學校,吸引多達900人參與。Hisako在被拘禁第三週便開始作畫,畫面色彩偏灰,抒發心境。

作品與家庭

在Topaz集中營,日比一家與其他日本人於沙漠地帶生活。Hisako持續創作,並以家人與營區景象為主題,如《Study》、《向日葵》、《With Mother》、《浮雲》等作品,表達對自由的渴望。

戰後生活與藝術轉型

1945年日本投降,日比一家獲釋,遷居紐約。Hisako初抵紐約創作靜物寫生,隨後受到紐約畫派與抽象表現主義影響,開始探索現代繪畫。1946年,她以灰色與鉛色描繪《恐怖的紐約》,呈現一家人在陌生城市中的孤獨與恐懼。

逆境中的堅持與新階段

1947年日比松三郎病逝,Hisako獨力扶養子女,在成衣工廠工作,但依然投入藝術。1948年以《和平》表達對聯合國成立與世界和平的期盼,首次使用明亮黃色,象徵光明未來。

歸化與進修

1953年,Hisako歸化為美國公民。她於紐約現代美術館進修,追隨Victor D’Amico,畫風趨於抽象且色彩鮮明。1954年返回舊金山,繼續工作並創作。

成熟的創作風格

1955年,《等巴士去上班》描繪清晨的孤獨與子女的希望。1964年以紐約時代廣場街燈象徵心中的花園,展現現代藝術風格。1967年,《秋天》呈現抽象表現與夢幻氤氳。

晚年與藝術成就

1970年,Hisako以九条武子的詩結合書法表現,舉辦首次個展並出任日美畫家協會會長。1972年辭職,後赴日本探親,返回美國後定居舊金山日本人社區,專注藝術創作。

代表作品與榮譽

1983年,《永恆的季節》以光與色彩象徵宇宙與季節更迭。1985年獲舊金山藝術協會「藝術成就獎」,舉辦回顧展。《建築》展現她窗外天空的迷濛與寧靜。

生命的終章與精神

Hisako Hibi於1991年逝世,享壽84歲。她以亞裔女性堅韌精神,支持家庭、追求藝術,不畏逆境。在博物館的光影中,觀者不僅感受到她作品的美麗與深沉,更見證了她的不懈執著與勇氣。她的故事成為移民美國第一代亞裔女性的楷模與典範。