蕭錫惠

在今日和平西路與南昌路交會處,昔日國都戲院雖早已沉寂,但它的創辦人李水,其橫跨金融、營造與文化事業的身影,卻仍在台北城市記憶中若隱若現。這位出身清末、歷經日治與戰後政權更迭的企業家,留下的不只是建築與事業,更是台灣早期資本主義精神的具體寫照。

生於清末,立足日治

李水,1893年出生於台北,從小接受新式教育,成年後投入工商與金融界。在台灣尚處於日本統治時期,他便考取公職高考甲種資格,成為少數能遊走官民之間的本地精英之一。

戰後,李水不僅迅速適應新政府架構,更積極參與地方金融建設,擔任台北市第七信用合作社理事主席,亦曾任古亭區合作社理事與城南住宅公用合作社理事。在合作社制度尚未普及的年代,他已深知地方資金流通與信用體系的建立,才是民生經濟的根本。

從營造業到國都戲院

除了金融事業,李水亦經營大豐行營造廠,對台北市的都市建設與房地產開發有舉足輕重的影響。他曾任台北區營造工業同業公會顧問,在當時營建業尚未體制化的背景下,堪稱業界先驅。

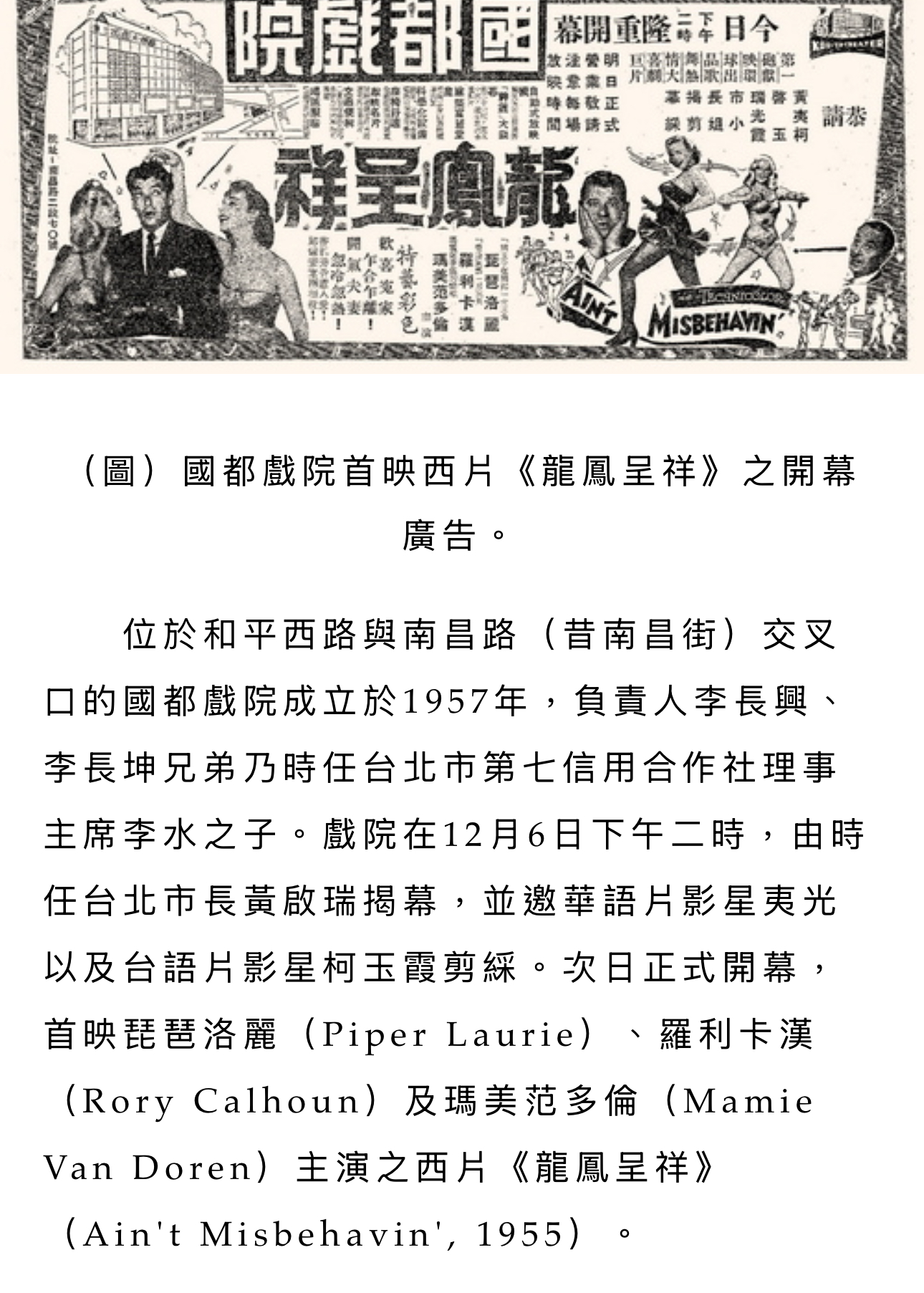

1957年,他與其子李長興、李長坤共同創辦國都戲院,選址於和平西路與南昌街(今南昌路)交口,邀請時任台北市長黃啟瑞主持開幕,並請華語片與台語片當紅影星剪綵。戲院首映即選擇好萊塢浪漫喜劇《龍鳳呈祥》(Ain’t Misbehavin’,1955),顯示其對西方文化的開放態度與對都市中產階級消費趨勢的精準掌握。

在當時,設有上千座席、主打首輪西片的甲級戲院,不僅是娛樂場所,更是城市現代化與文化品味的象徵。而李水則是幕後推手之一,將金融所得回流文化事業,體現「企業家社會責任」的雛型概念。

死後榮譽與歷史遺產

李水於1968年病逝,享壽76歲。蔣中正總統親頒「樂善流徽」輓額,治喪委員會由谷正綱主持,蔣緯國、黃啟瑞等人皆列名副主委,顯見其在政商界的聲望。其後代亦在台北社會維持相當影響力。

值得一提的是,他過世後的遺產稅抵繳案,至今仍為台灣史上最高額的土地抵稅案例之一,象徵著其家族龐大的資產規模,也成為財政部典範性處理案例。這件事不僅反映他對台北土地結構的深遠影響,也代表著一段從個人資產轉為公共利益的歷史轉折。

一個時代的企業家

李水不是政壇名人,也非財團大亨,但他身上卻具備了戰後台灣地方資本主義的三種典型特質——合作社金融的推手、營造業的地方實力派、文化事業的開拓者。他的人生見證了從殖民地到中華民國的政權更迭,也在城市轉型過程中留下獨特足跡。

在台北高樓林立、戲院轉型為商場與影城的今天,李水所代表的不僅是一位商人,而是一種「在地經濟主體性」的起點。他或許不是家喻戶曉的名字,但若少了這樣一位位像他一樣的實業家,今日的台北也不會成為我們所熟悉的現代都市。