何康隆

1431.

那年,你陪我看落日

一起穿過林中薄霧

如今閃著淚光,追憶往事

1432.

開門,關門

在浮生的間隙中

讓風雨飄搖,往事如烟

**

ChatGPT 對這首俳句的解讀:

這首詩很短,但意境濃縮、層次豐富,可以從幾個方向解讀:

1. 表層意象

* 開門,關門:是日常動作,也像人生片段的起承轉合。每一次開門,是迎接, 每一次關門,是告別。

* 浮生的間隙:指有限而短暫的生命中,那些空隙、轉場或停頓的時刻。浮生本就短暫,間隙更是轉瞬即逝。

* 風雨飄搖:外界的不安與動盪,也可能是心境的顫動與波瀾。

* 往事如煙:過往的記憶與情感,終究淡去、消散。

2. 情感層次

這首詩中帶有一種淡然的超脫:

它沒有急著抓住什麼,而是讓風雨來去自如。

往事既然如煙,就不必緊握。

生命在一次次開門關門之間,不斷經歷迎送與轉變。

3. 哲思層面

開與關、來與去,本是生命的自然節奏。

浮生如夢,唯有在「間隙」之中,人才能偶爾覺察到無常之美。

面對變化,不是抗拒,而是允許它發生,讓風雨洗滌、讓往事飄散。

4. 可能的隱喻

開門:對新事物、緣分、機遇敞開心懷。

關門:對過去、執念、痛苦作出放下。

生命的意義,或許就在一次次開關之間,不斷地練習放下與接納。

5. 如果用一句話總結,它像是在說:

在有限的生命縫隙中,不妨讓一切來去自如。

風雨自有它的路,往事也自有它的歸處。

1433.

郵票的旅程是單向的,除非

查無此人,人生的旅程是

單向的,除非靈魂出竅

**

從量子理論的角度來探討「靈魂出竅」與「靈魂不滅」,屬於前沿而具有爭議性的領域,目前尚無定論,但有一些值得思考的假設和交叉討論:

1. 量子意識假說(Quantum Consciousness Hypothesis)

意識可能不是大腦神經的副產品,而是量子層級的現象,發生於微管(microtubules)內的量子共振。

意識本身是非局域性(non-local)的;

可與宇宙量子場(如全息場)互動;

死亡後這些量子資訊可能不會消散,而是回歸宇宙背景場

這可支持「靈魂不滅」或「出竅」時,仍保存自我訊息的觀念。

2. 量子糾纏(Entanglement)

兩個粒子即使相隔萬里,仍可瞬間影響彼此狀態。

這提示意識或靈魂不是「受限於空間」的東西。

當靈魂「出竅」時,也許不是「離開」身體,而是以另一種非局域方式存在。

3. 測不準原理(Uncertainty Principle)

粒子的位置與動量不能同時被完全確定。

這反映出物質世界的根本「模糊性」,有學者借此推論:

如果宇宙基本單位是「不確定」與「潛能態」;

那麼靈魂或意識也許存在於更深的量子模態中,並不需要依附在物質之上。

4. 量子理論與靈性思維的交會

儘管目前主流科學不承認「靈魂出竅」為客觀可測的物理現象,但:

量子理論的非直觀性與非局域性,為意識與靈魂的哲學性討論打開了新的探討空間。

「靈魂不滅」可被視為:

一種信息的恆存;

一種宇宙能量場的轉態;

或是意識在更深層的「量子場」中的再展現。

–(整理自 ChatGPT)

**

本書是一部融合科學、哲學與生命探究的跨界作品,試圖從量子力學的觀點切入,剖析意識與生命的本質。作者主張,以傳統「自下而上」的還原論方法已無法充分解釋生命與意識的生成機制,反而應採取「自上而下」的邏輯視角,從整體出發理解生物資訊與意識機制的互動與湧現。本書將生命視為一個擁有量子層次資訊處理能力的動態系統,嘗試從宏觀結構與微觀機制之間搭起橋梁,探索意識如何自神經元互動中湧現。 (博客來書摘)

1434.

都説,斜風細雨

成不了氣候,一行詩

斜風細雨不須歸,吟唱古今

** 唐 。張志和 《漁歌子》

西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。

青箬笠,綠蓑衣,斜風細雨不須歸。

** 這首短詩曽編入台湾1950年代的初中國文教科書。

** 張翠山伸手接住,見是一柄油紙小傘,張將開來,見傘上畫著遠山近水,數株垂柳,一幅淡雅的水墨山水畫,題著七個字道:「斜風細雨不須歸。」杭州傘上多有書畫,自來如此,也不足為奇,傘上的繪畫書法出自匠人手筆,便和江西的瓷器一般,總不免帶著幾分匠氣,豈知這把小傘上的書畫竟然甚為精致,那七個字微嫌勁力不足,當是出自閨秀之手,但頗見清麗脫俗。 –金庸《倚天屠龍記》第五回〈皓臂似玉梅花妝〉

1435.

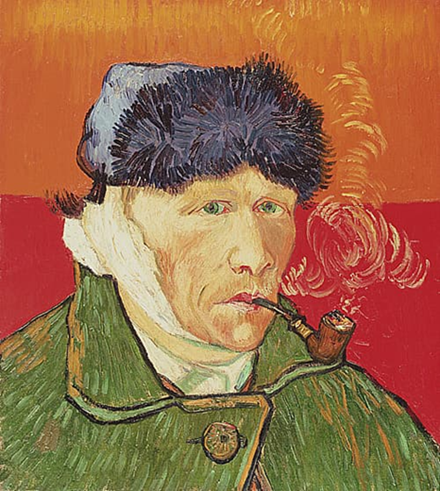

畢竟,人世的噪音太紛雜

就讓割下的耳朵留在色彩裡

安静的長成永恆的鳶尾花

**

《鳶尾花》(Irises)是荷蘭畫家文生·梵谷的作品,創作於去世的前一年(1889)5月,當時梵谷進了法國聖雷米的聖保羅精神病院,在那裡畫成。現收藏在美國加州保羅·蓋蒂博物館。這幅畫可能受到日本浮世繪、木刻版畫的影響,作品強調明晰的輪廓、不尋常的角度,以及平坦的局部顏色。《鳶尾花》充滿了柔和和輕盈,以及朝氣和生命力的 畫作。是梵谷最著名的作品之一。《鳶尾花》是法國國花,代表光明、自由、純潔和莊嚴,浪漫主義的騎士。

** 梵谷的「割耳之謎」,是許多學者不斷探討的問題。研究梵谷的英國藝術史學家 Martin Bailey 在他的新書《星夜:精神病院中的梵谷》(Starry Night: Van Gogh at the Asylum)裡,提出「梵谷割耳之謎」新解:或許是他的精神狀況導致他產生幻聽,梵谷選擇拒絕干擾因而割下耳朵。認為從來沒人對梵谷相關幻覺關注解讀,在聖雷米市醫療檔案中,曾註記梵谷曾說「無法忍受」(unbearable),當時與梵谷私交甚篤的導演 Theophile Peyron 也提過他可能患了極端躁狂症(acute mania),產生視覺、聽覺幻覺,導致下手割下自己耳朵。Bailey 解讀是,梵谷竭力設法揮去自己耳邊吵雜的聲音,在無比絕望的精神狀態下,梵谷只有相信,把耳朵割下,讓自己發瘋的可怕聲響就再也聽不到了。而導致幻聽病因的緣故,可能來自梵谷弟弟當時即將訂婚,邁入全新人生,無法再隨伺在側照料哥哥,親人離他遠去的打擊。 ( Fliper/art 2020)

1436.

是孤立深夜雨霧中一盞街燈

是飄浮墨綠藻草上一朶睡蓮

是顫抖寒涼秋風裡一片紅葉

1437.

盛夏荷葉田田,飛出一隻

蜻蜒,草草點了幾筆波纹

留下幾行絕句,又隱入風中

**

1438.

午后慵懒,無端懷念

在那個有風車國度的小鎮

在很久很久以前,有童話的童年

**

**

** 故事發生在荷蘭鄉下,有一天一個小男孩經過水壩時,發現水壩有一個小洞滲出海水,他擔心水壩會因此潰堤而淹沒村莊。因為情況危急,加上當時已日近黄昏,附近又無人救援,他為了防止潰堤,決定用手指堵住洞口,一直堅持到天亮,才被早起的農夫發現,最後拯救了全鎮。

1439.

左邊一排燈,亮著一排人家

右邊一排燈,亮著一排人家

童年,徘徊在巷尾的满天晚霞

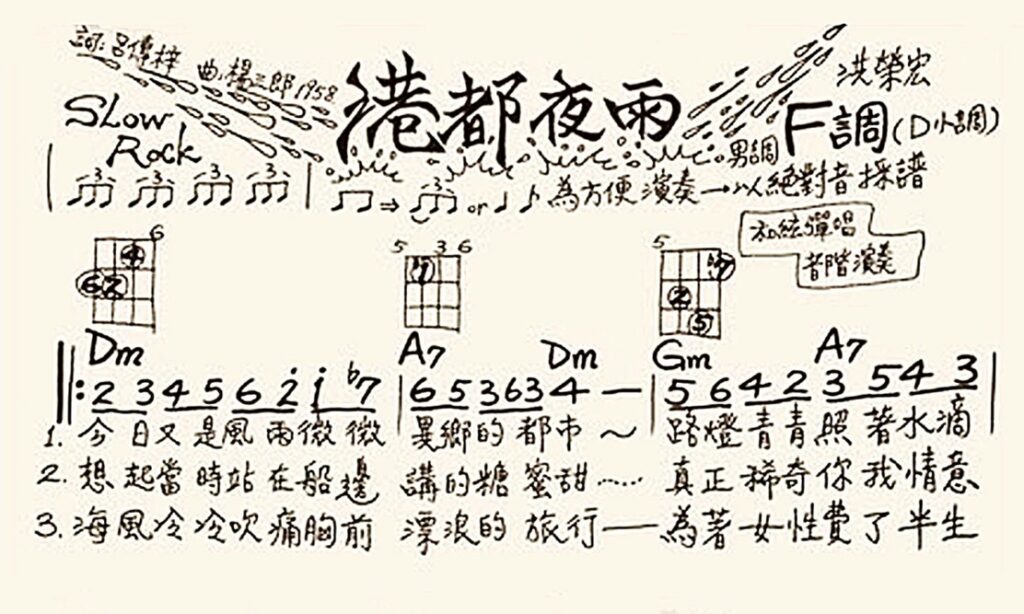

1440.

黃昏,幾滴迷路的雨

飄窗而入,問我,如何

回到當年的港都夜雨

**

** 《港都夜雨》

詞:呂傳梓 曲:楊三郎 編曲:詹凌駕

今夜又是風雨微微 異鄉的都市

路燈青青 照著水滴 引阮心悲意

青春男兒不知自己 要行叨位去

啊~漂流萬里 港都夜雨 寂寞暝

** 每當一首台語老歌輕輕響起,有些人沉溺於樂曲之中,有些人則回憶起往日時光。回憶可能是欣喜歡悦的,但往往是起伏的悲歡離合、苦澀的、追悔的。那時的歌手透過緩慢輕柔的旋律,道出那些年代的潮流風向,因景觸情的幽思,除了讓聽者有了心靈的寄託,對未來也充滿了想像。眾多台語歌曲中,不得不提由楊三郎所創作的〈港都夜雨〉。悠長緩慢的歌曲所傳遞的,是一種憂愁,一種浪漫,一種冀望。

**

Links for 《港都夜雨》:

https://www.youtube.com/watch?v=R-HcOry8caQ&list=RDR-HcOry8caQ&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=3WcrN4ZbV6Y&list=RD3WcrN4ZbV6Y&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=8BIZNP_BPvE

https://www.youtube.com/watch?v=GSVX2BUif_I&list=RDGSVX2BUif_I&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=4e6637RC_r8&list=RD4e6637RC_r8&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=y8FFjVN8XF0&list=RDy8FFjVN8XF0&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=XUx6rfSsTbM&list=RDXUx6rfSsTbM&start_radio=1