王淑芬

八月的愛丁堡(Edinburgh ) , 比菜市場還擁擠,一個人口不到50萬的小城𥚃,同時有五個國際性的藝術節(festival) ,還有一個台灣北一女儀隊表演過的Royal Edinburgh Military Tattoo年度盛事,有數百位表演者。

小小的愛丁堡,要容下這麼多來自世界各地的「藝術家」「演出者」,讓他們在城堡附近生活一個月,真的是掘盡資源,能住的地方,不止旅館,連學校都派上用場。

我跟老公兩個無聊老人,也來湊熱鬧。我們千里迢迢而來,是為了支援女兒,因為她到愛丁堡住一個月,需要幫忙好朋友在Edinburgh Fringe 的表演。我們找不到方便的旅館,只好跟女兒及那些表演的藝術家,也住在愛丁堡大學的學生宿舍,反正我們只來五天,兩個老伙仔能夠住在城𥚃,有自己衞浴的小房間、可以走路到各景點、又有共同的廚房可用,是可以接受的好住處。

到愛丁堡的第二天早上,我們還昏頭昏腦的,到廚房去泡咖啡,想胡亂吃點東西,湊和著當早餐。突然來了一個中年女人,光著腳,找咖啡機,我好心的告訴她,我沒看到咖啡機,但是我有instant coffee,還有前一天偶然在路上買到的台灣車輪餅,可以跟她分享,她竟說:「我是紐約的snob,我不能忍受instant coffee,但是想嚐嚐台灣的餅,因為我在中國住了好多年,卻沒吃過這個圓圓的餅,看起來很好吃?」。

這下子,我們有共同的 「愛好」了,我們便坐在餐桌上,邊吃邊聊起來了,不久之後,女兒從另一樓來加入,他們聊了一下,才發現原來她們是「校友」,以前都在學校的刋物上寫作過,只是她是早期的校友。

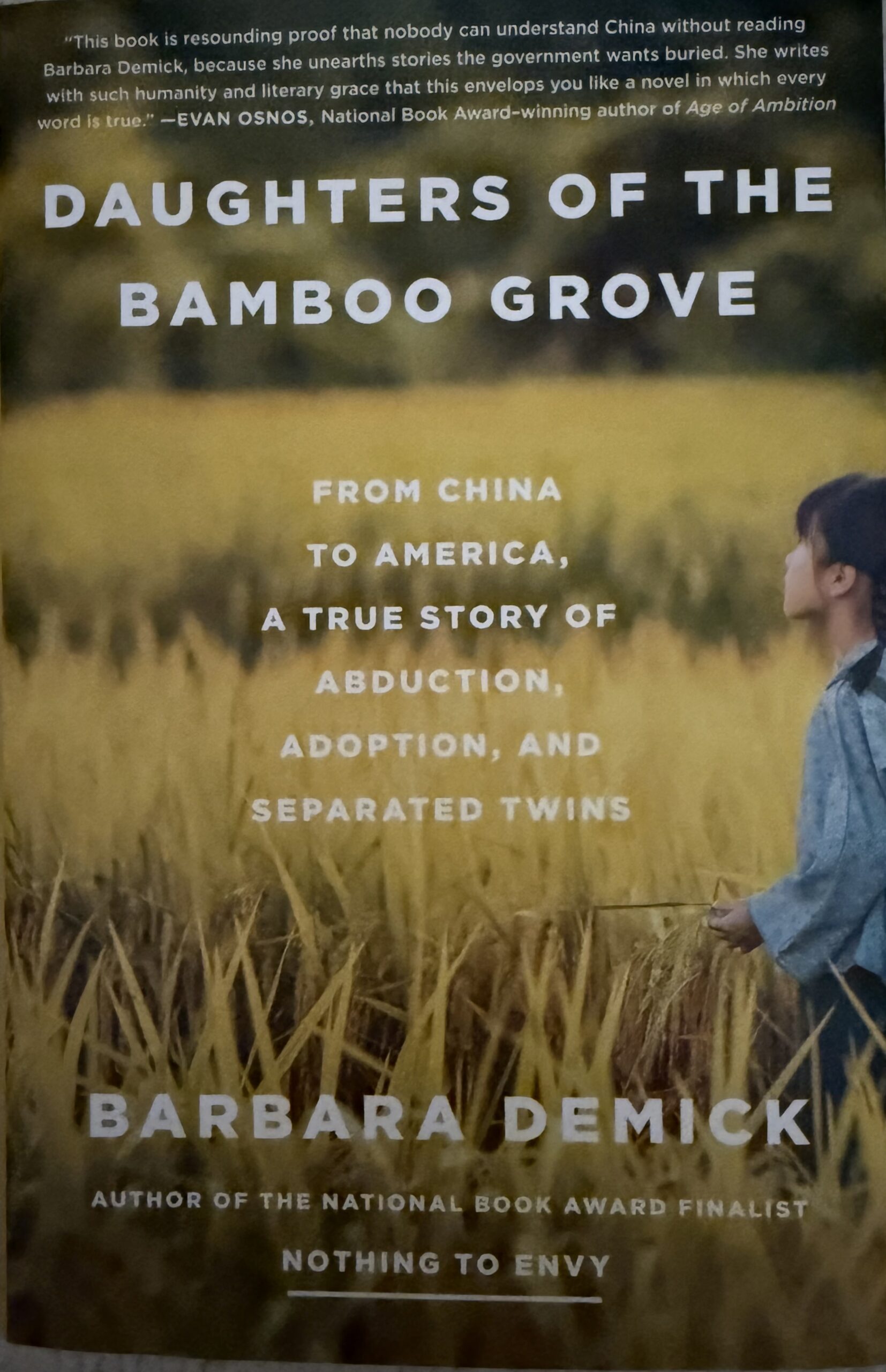

我這個好奇寶寶,馬上深趴了解,哇,原來她曾是The Philadelphia Inquirer 駐歐記者,而後為Los Angeles Times 作駐中國記者,在中國及韓國住過多年,寫過很多本得獎的書,這次來愛丁堡 ,是參加Edinburgh international book festival , 主講兩個座談會,其中一個「Separation & Reunion in China」,就是在談她今年五月才出版的新書「Daughters of the Bamboo Grove」(可以暫譯為:在竹林𥚃出生的女兒)。

她出版過的好書, 除了這本書,還有「Nothing To Envy :Ordinary Lives in North Korea 」,還有「Eat the Buddha : Life and Death in a Tibetan Town」等等多本,得過National Book Award及The best books of the year by The New York Times.

這麼「有成就」的作者,穿著睡衣,光著腳竟跟我們在廚房胡扯,她談些在中國的經驗,也問了我們一些台灣的事,連著兩三天,我們竟然早餐時刻,都在廚房不期而遇,混在一起,一下子覺得好像變成好朋友了。

從愛丁堡回來後,我迫不及待的去Amazon 買書,好不容易等到書來了,才發現書的字體太小了,我老花眼怎麼受得了,於是又衝上Audible 去找來「聽」,因為我太好奇,也太想支持這位作者及速成的朋友,我拿著手機到處走到處聽書,有時還可以做點家事,沒想到,一天就聽完了一書,很高興可以這麼方便的「讀」完一本書,也很喜歡這本書,它的內容豐富,書寫流暢,講到的主題又是我們熟悉又值得認識的題材。

故事是從2000年9月9日那天,那個名叫Zanhua的女人,在湖南毛澤東老家附近的鄉下竹林𥚃的小屋,生下一對雙胞胎。 生雙胞胎在那個小村𥚃,雖然是一件很特別的事,但是卻沒有一個人高興,因為這已經是這對夫妻的第三胎,他們現在有四個女兒,為了期待生一個兒子,他們不但負債,也犯了大罪。

中國在1979年實行一胎制後,生第二胎本來是不被允許的,但是在鄉下地方,若是第一胎是女兒,隔了五年是可以生第二胎;但是他們為了拼兒子,沒依照規定,沒等五年,二年後就又生了第二胎女兒,因此要被罸不少錢,這筆錢對鄉下農家是一筆大數字,因此小夫妻只好留兩個女兒在老家給母親養育,兩人去城𥚃賺錢還債。沒想到去城裡沒多久,又懷孕了,只好回家。

雖然親友有的勸他們拿掉孩子,但是想兒子想孫子的一家卻相信,這一胎一定是兒子,於是又「冒險」躲到竹林𥚃生下孩子。沒想到,竟生下一對雙胞胎姐妹,這下子真的不知如何是好。舊債沒還清,新的孩子又是違法生下來的,不知怎麼處理好。最後決定,夫妻帶著體弱的妹妹,再回城𥚃賺錢,將較壯的姐姐寄養在已經有兩個兒子的兄長家,一來他們會高興有個女兒,二來也不會暴露自家又違規生了第三胎。

但是,那時候,政府的「查胎」計劃,嚴格又「奇怪」,因為那些年,中國的女嬰開放給外國人收養,政府及「孤兒院」都因此賺錢,而孤兒院也因此鬧缺貨,政府與一些不肖份子,合力到處「搜貨」,只要有機會就去偷嬰兒,或是搶不合法生下的女嬰,尤其是在鄉下地方。

已經二歲的雙胞胎姐姐「芳芳」,就在父母農忙,兩個小哥哥在家無力保護下,活生生的被政府人員搶走了。而鄉下人,自知沒有「關係」,很難跟政府打交道討公道,女兒被抓到那裡去了,也沒辦法,然後這對夫妻,不久之後,又生了一個兒子,所以更沒有太大心思去找回被搶走的女兒。

時間就這樣過了幾年,2008年時,中國媒體開始揭露當年不法交易女嬰的事,Barbara Demick 作為洛山磯時報駐在中國的記者,當然也及時報導中國「販賣」女嬰的事,也因此,她到鄉下地方訪問了不少「受害者」。那些孤兒院集中在湖南鄉下,尤其是邵陽的一家孤兒院,曾經送出很多都姓邵的女娃。

在訪問的過程𥚃,有一家人聯絡Barbara ,告訴她,家𥚃雙胞眙的故事,希望她可以幫忙找到姐姐「芳芳」,妹妹「雙潔」已經8歲了,因為是雙胞胎,長得應該跟姐姐很相似,便提供照片及姐姐耳後有個小肉瘤的特徵給她參考。

Barbara 藉用當時已經很風行的social media,找到有一些人在網上「炫耀」他們在中國收養到的女孩的相片,因緣際會下,她用照片的指認,「好像」找到了「芳芳」,但是當她去聯絡收養的母親Marsha,並告訴她,她的中國女兒可能有一個雙胞胎妹妹在中國,雙胞胎父母在找她時,Marsha 卻人間蒸發,再也不在網上,也不願與Barbara聯絡了。

作為記者,Barbara 知道要尊重當事人的隱私,保護資訊來源,因此她就不再追查這件事了。

沒想到2017年一月,有一天,Barbara 在紐約的公寓𥚃,為服務的Los Angels Times 忙了一個月川普當選總統的新聞,想要休息時,電話鈴響了,一個男士告訴她:我媽媽幾年前收養的中國女孩,她好像有一個雙胞胞姐妹在中國…..,以前媽媽還沒有ready給女兒尋親,但是現在我的妹妹Esther,想要找生父母了。

哇,這是Barbara任Los Angels Times 駐中國記者的七年裡,一件讓她記憶深刻的事,她報導過新聞,搜尋當事人,但是當時收養媽媽剛剛有喪夫之痛,而且心理上也還沒有ready,願意讓女兒去認親。經過這麼多年的沈默,當事人卻主動找來了。她當然想要看到結果….

書的後半,是Barbara 花功夫,2019年促成這對姐妹彼此相認相見,他們全家,包括美國媽媽Marsha及Marsha的兒子,Esther( 姐姐芳芳)的中國父母及家𥚃的四個兒女及她們的丈夫、孩子,齊在中國團圓。

Barbara 用記者敏銳的觀察力與多年的資訊整理,探索這對姐妹及其他很多對雙胞胎,在不同環境下的生活,發展出的異同。,也舉例一些在不同國家、環境成長的雙胞胎的生命之路。

整本書是一個資深的記者,很真誠而又豐盛的報導,很感人也很容易跟著故事入迷,讓這本書,有一開啓就不能放手的精彩。

我讀完書,除了認識那些曾經耳熟卻不知道詳情的中國一胎化荒唐事外,也知道異國收養的雙胞胎成長的奇異旅程,那兩個在竹林𥚃出生的女孩,現在一個在中國城市當私立幼稚園教師,努力的想成為一個獨立自主的女性;而在美國成長的女孩,並沒像大部分人說的「你好幸運,可以被美國人收養」。她連大學都沒上,只是她也發展了自己的事業,也結婚了。

人生的際遇,多麼奇妙難測,同一個卵子生出來的姐妹,不但命運各異,經過二十多年的磨合,竟連外表都不盡相似。

而我,在不經意的漫遊路程上,何奇有幸,在那小小的廚房,認識一個作者,用她的書,帶我走進一個好似熟悉卻又遙遠無知的世界,在一對中國雙胞的命運裡。